部下が自発的に行動する上司の関わり方

このサイトは一般社団法人日本経営心理士協会をスポンサーとしてZenken株式会社が運営しています。

部下が自発的に行動をするには、上司の関わり方が重要になってきます。ここでは、自発性が高まる上司の関わり方や対話法を紹介していきます。

心理的安全性と

自発性との関係

部下の育成を行う際は、外発的動機づけと内発的動機づけを効果的に行い、部下がモチベーションを高められるようにサポートすることが大切です。

- 外発的動機づけ:給与のアップや罰則など、外部からの刺激によって動機づけられること

- 内発的動機づけ:内部から沸き起こるポジティブな感情によって動機づけられること

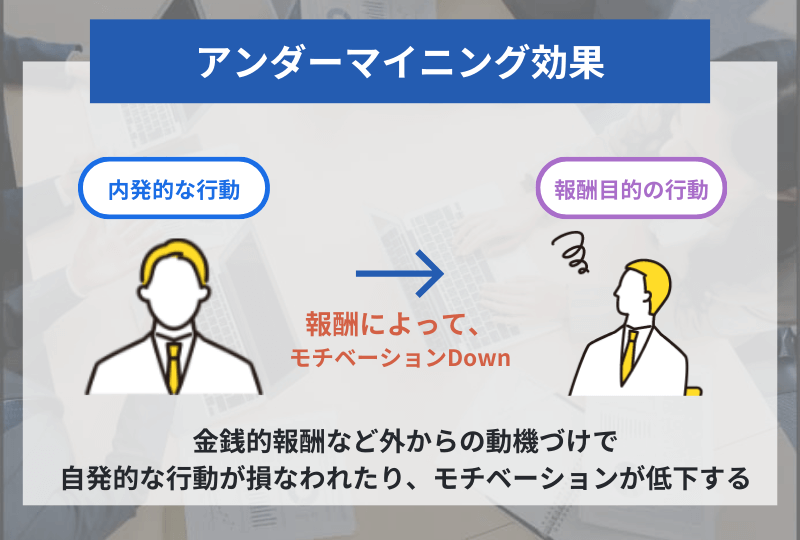

しかし、ここで気を付けたいのが、外発的動機づけをむやみに行わないことです。1971年、米国の心理学者であるエドワード・L・デシ氏とマーク・R・レッパー氏は、「アンダーマイニング効果」という説を提唱しています。

モチベーションが低下を招く

アンダーマイニング効果

アンダーマイニング効果は、外からの動機づけで自発的な行動が損なわれたり、モチベーションが低下する現象のことをいいます。

例えば、入社したばかりの頃は「会社の役に立ちたい、この仕事をするのが楽しみ」といった意欲の高い従業員がいたとします。そんな中、上司から「この数字を達成したら、給料上げるからね」と日常的に言われるようになり、それによって仕事の目的が自発的な動機から、いつしかお金に変わってしまう…。このようなケースが考えられます。

とくに数字ばかりを評価する組織では、目標を達成することで心理的安全性を感じ、一気にモチベーションが下がってしまいます。ビジネスにおいて、数値目標や評価基準を明確にすることは大切ですが、このように従業員の内発的動機を失ってしまうリスクもあるので注意が必要です。

従業員のアンダーマイニング効果を

防ぐには

従業員の士気や満足度を維持するためには、報酬・昇進などの外発的動機づけは必要です。その上でさらに内発的動機が高まる支援をするには、どうしたら良いのでしょう?そこで重要になってくるのが、上司と部下の関わり方です。

内発的動機づけを行うポイントは、社員に自ら選択させることです。チームのリーダーやマネージャーが、部下本人が自ら選択し、納得感を持って仕事に取り組めるよう関わる必要があります。

そのためには、結果だけではなく過程で行った努力を褒めたり、成長を支援したり、使命感を与えるためのビジョンの共有などが必要です。このように上司が関わり方を変えることで、部下の内発的動機形成のサポートをすることができます。

以下のページでは、社員の心理を理論的に理解して組織の問題を解決する「経営心理士講座」に着目し、業績向上・離職防止・人材採用に応用した「経営心理学」の活用事例を紹介しています。経営者・管理職の方はもちろん、営業職や士業の方も、ぜひご参考にしてください。

部下を自発的に行動させる

対話法

人は、自分を認めてくれる相手を認め、自分を否定する相手は否定しようとします。このような心の作用を「返報性」といいます。

この返報性を活用した事例として、従業員との関係性が悪化していた企業の例があります。

当初、社長は「こっちは経営のリスクも一人で背負っているのに、従業員の誰ひとり感謝する素振りもないし、会社のことなんかろくに考えずに仕事をしている」と不満を持っていました。ところが、返報性の重要性を伝え、従業員を褒めることを薦めたところ、事態は一変しました。

相手を認め始めてから状況が好転

1ヵ月間、社長なりに従業員のことを褒めるよう心がけ、「この資料良くできてるね」「メールありがとね」「もうできたの、仕事速いね」と、小さなことにも感謝を示したところ、従業員の反応が明らかに変わり、仕事の取り組み方がだいぶ積極的になったのです。以前より関係性も良くなり、社内の雰囲気が明るくなったそうです。

まさに「好意」の返報性が作用した事例です。部下を自発的に行動させるためには、この社長のように相手を認めたり、褒めたり、感謝したりといった「好意」を示すことが重要です。

とくに上司と部下で互いが不満を抱えている場合、「嫌悪」を返し合っている悪循環に陥ります。ここから抜け出すためには、上司が先にアクションを起こすことが求められます。

意識と行動を変える

役割の明文化

従業員の個々の能力を高めるという点では、役割をハッキリさせることが求められます。組織の中での役割には、大きく分けてプレイヤーとマネージャーの2種類があります。

組織の中で求められる能力

- プレイヤー:自らが個々の作業や仕事において高いパフォーマンスを発揮する

- マネージャー:人を使って現場をまわし、人や組織を成長させる

このようにプレイヤーとマネージャーでは、求められる能力が異なります。仕事をする上で自分に何が求められているのか明文化することは、部下の自発性を引き出し、成長を促すことにつながります。

例えば、新人が後輩を持つとグッと成長することがあります。後輩に仕事を教えるために自分の中で仕事を上手くやるための方法を持論化し、それを言葉で伝えようとした結果です。

このようなケースは、成長が早い人の思考パターンと一致しています。成長が早い人は、一つの体験に対して成功・失敗の分析をし、持論化するとともにまたその持論を応用して新たな試みを行おうとします。

つまり、部下の成長を促すには、役割をハッキリさせた上で、部下自身が持論をアウトプットする機会を与える、もしくは持論を誰かに教えるつもりで仕事に取り組んでもらうことが必要です。

こういった仕組みを作ることで、従業員が個々の能力を伸ばし、成長速度を上げることが可能になるでしょう。

Sponsored by

日本経営心理士協会

「経営心理士講座」を、これまで企業や省庁などに向けて展開。「自分は上司に対して多くの不満を持っていても、自分は部下からどんな不満を持たれているか気付いていない」という社員の心理に着目した経営心理士の体験講座は、さまざまな経営課題を解決するだけでなく、経営者の気づきを生む学びとして好評を得ている。

藤田 耕司 氏